鬼滅の刃(きめつのやいば)の聖地巡礼!太古の昔から温泉を地獄と呼び、人食い鬼の伝説が残る大分県別府市に、鬼滅のモデル大本命と言われる聖地「八幡竈門(かまど)神社」があります。

福岡県太宰府市にも同じ竈門(かまど)の名を持つ宝満宮竈門(かまど)神社というのがありますが、神社の持つ背景や空気感から、八幡竈門(かまど)神社こそが鬼滅のルーツであると言われていますね。

今回は、そんな鬼滅の刃の聖地へ行ってみました。

八幡竈門神舎とは

仁徳天皇の治世(312年 – 399年)、日本武尊と神功皇后が西征した際に豊後国速見郡竈門荘亀山に行宮を営み、国常立尊、天照大御神ら33柱を祀ったことを端緒とする。神亀4年(727年)3月15日に仲哀天皇、応神天皇の神霊が豊前国宇佐より竈門荘宝城峯に降臨したところ、御越山に遷座し、竈門宮に奉斎したとされ、この神亀4年(727年)を創建としている。さらに天長3年(826年)、宇佐より神功皇后の神霊を迎えて祭神を36柱とし、八幡竈門宮と称した。(大宮司矢黒家 八幡竈門宮伝記より)

今では鬼滅の聖地として多くの観光客が訪れる人気スポットになった八幡竈門神社ですが、歴史ある由緒正しい神社なんですね。

でも、ひとたび境内に足を踏み入れると…さすが鬼滅の聖地と思わせるたくさんのポスターや写真、置き物が…

鬼滅の刃の主人公竈門丹次郎と同じ竈門の名を持つ神社として、全国からたくさんの鬼滅ファンが訪れる聖地と化して、さぞご迷惑だろうw、、、と思いきや、かなり寛容に受け入れていらっしゃる感じ。

御守授与所には、コスプレをした熱狂的な鬼滅ファンの写真などがたくさん飾ってあります。意外にも結構和みます。

八幡竈門神社の場所・行き方

大分県別府市大字内竈1900

行き方・アクセス

- JR別府駅から車で約15分(約9キロ)

バスで行く場合は亀の井バス26番線バスに乗車し竈門口バス停で下車

- JR亀川駅から車で約3分(約1キロ)

- かまど地獄から車で約8分(約5キロ)

- 龍巻地獄・血の池地獄から車で約3分(約2キロ)

駐車場は70台分あるので、レンタカーなどで行っても、駐車スペースに困ることはありません。

神社お参りの作法

今では観光スポットとなっているとはいえ、一応神社なので作法を少し。なんとなく作法があることはみんな知っているけど、うろ覚えですよね(^^;

なので基本だけさらっと。

① 鳥居をくぐる前に一礼。参道の真ん中は避けて歩く

② 手水舎(てみずや、ちょうずや)で手を洗う。左手、右手の順。最後に左手で見ずをとって、口をゆすぐ。最後に左手を洗う。(手と口が清められれば多少順番が変ってもOK。ひしゃくに口を付けないこと、 洗った後の水が水盤(きれいな水が貯まっているところ)に落ちないようにするとかも常識的にやればOK、ですよね)

③ 鈴を鳴らしてから、お賽銭して入れる。

④ 2回礼、2回拍手、お願いをする、最後に1礼。(作法は神社によって異なる場合があります)

八幡竈門神舎の見どころ

ということで、お詣りをしていきましょう!

まず最初に行っておきたいのがこの建物、御札授与所です。

通常は参拝した後に、お札やお守りを買うために立ち寄るところですが、かまど神社では最初に授与所に立ち寄ります。

理由はこちら。

御札授与所でこの神社の案内図が貰えます。隠れた見どころが多い神社なので、先に案内図をもらった方が観光も楽しめると思います。

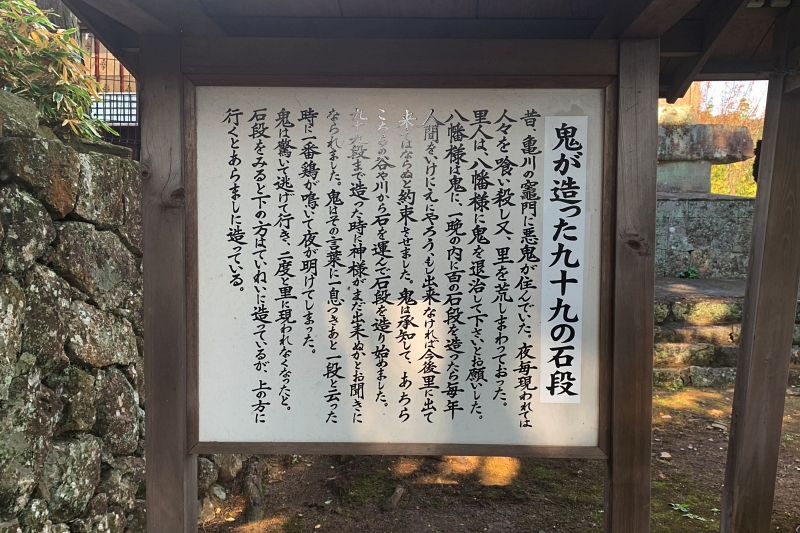

鬼が造った九十九の石段

鬼滅の刃との関係で有名なのがこちら、鬼が造った九十九の石段です。

そしてその逸話がこちらの看板に記されています。

写真だとちょっと読みにくいですね。こう書かれています。

昔、竈門(かまど)の里に悪鬼が住んでいた。鬼は夜毎現れては人々を喰い殺し又、里を荒しまわっておった。里人は、八幡様に鬼を退治して下さいとお願いした。八幡様は鬼に一晩の内に百の石段を造ったら毎年人間をいけにえにやろう、もし出来なければ今後里に出て来てはならぬと約束させました。鬼は承知して、あちらこちらの谷や川から石を運び石段を造り始めました。鬼が九十九段まで造ったその時、神様がまだ出来ぬかとお聞きになられました。鬼はその言葉に一息つきあと一段と云った時に一番鶏が鳴いて夜が明けてしまった。鬼は驚いて逃げて行き、二度と里に現れなくなったと。石段を見ると下の方は丁寧に造られているが上の方に行くとあらましに造っている。

人食い鬼が夜明けとともに消える…この設定が鬼滅の刃のストーリーと似ている。これがこの神社が鬼滅の刃のモデルとされたと言われる所以です。

九十九の石段を上ると八幡竈門神社の本殿が姿を見せます。

一瞬風が止み、少し温度が下がったような…この世界観、鬼滅の世界です。

龍の水神様

まずは拝殿に行ってお詣りをしますよね。

でも、すでに鬼滅の世界も始まっています。全集中で観光!お願いします!

拝殿内部の天井には、拝殿を火災から守ってくれる龍の水神様が描かれています。

この龍の水神様は結構重要な伏線なので、必ずお目にかかっておきましょう。

(拝殿の天井というのはココです)

それにしても、この龍の水神様。どこかで見た気がしませんか。

そうです。鬼滅の刃の主人公竈門炭治郎(かまどたんじろう)の第一幕での最終進化系の技「生生流転(せいせいるてん)」です。

拝殿の天井をチェックするのをお忘れなく。

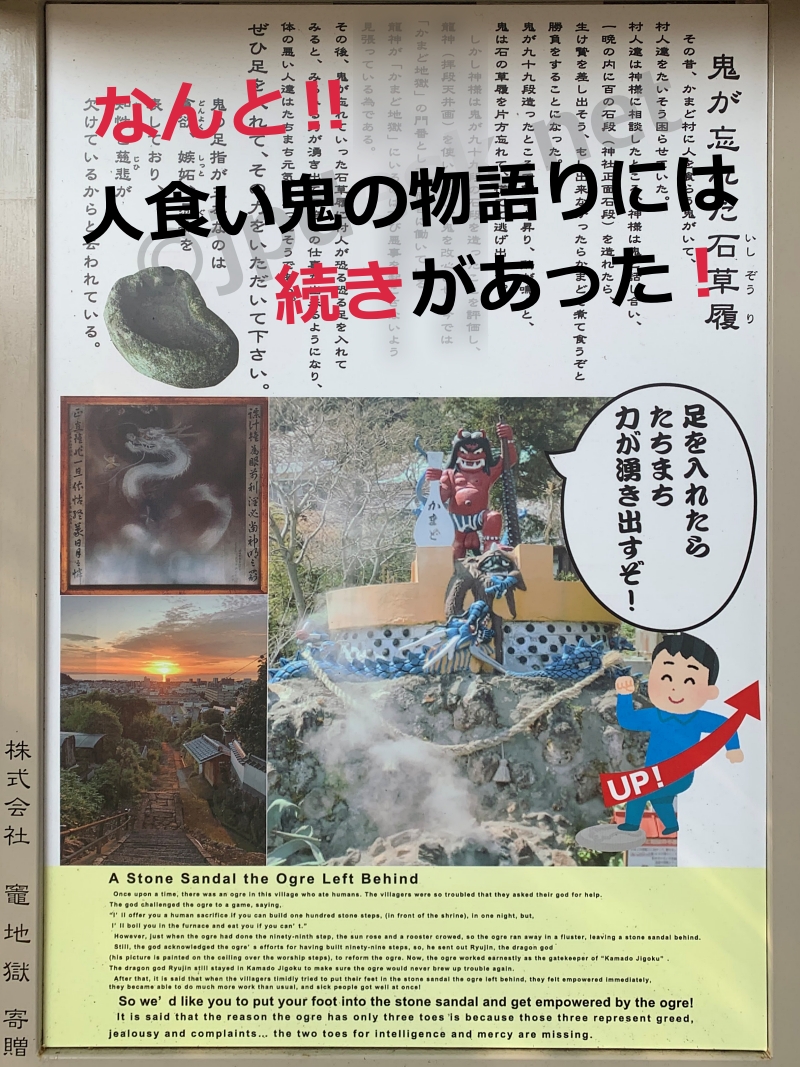

鬼が忘れた石草履(ぞうり)

石段を造った鬼が忘れていったとされる石でできた草履(ぞうり)です。

長さはなんと45センチ!

ここに足を入れると、どんどん力が湧き出て元気になるんだとか。

鬼の足の指は3本になっているのは、貪欲・嫉妬・愚痴を表していて、知性・慈悲が欠けているから、だそうです。

へぇ~。この辺りも鬼滅の鬼の設定と似ていますよね。鬼滅の鬼の本質は、心の闇、ですもんね。

石草履のすぐ横には、鬼が忘れた石草履の逸話も書かれています。

へぇーなになに…… えっ❓

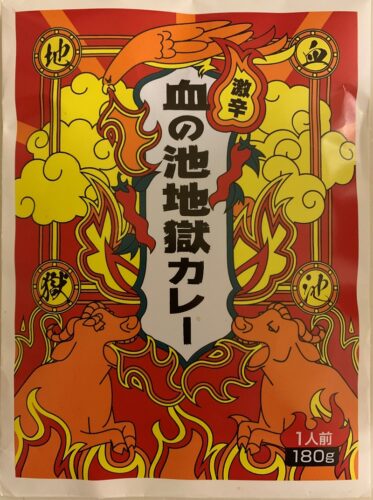

なんと人食い鬼の物語りには続きがありました!しかも、別府温泉の定番観光プランである地獄めぐりを巻き込んだ見事な伏線が…

書き出してみました!(あっさり)

(前略)

鬼が九十九段作ったところで朝日が昇り、鶏が鳴くと、鬼は石の草履の片方を忘れて、慌てて逃げだしました。

(ここまでは九十九の石段の逸話と同じです)

しかし神様は鬼が九十九段の石段を造ったことを評価し、龍神(拝殿天井画)を遣いに出し、鬼を改心させ、今では「かまど地獄」の門番として真面目に働いている。

龍神が「かまど地獄」にいるのは再び悪事を起こさないよう見張っている為である。

(後略)

なんと神様は鬼を見捨ててませんでした。

鬼は改心して「かまど地獄」の門番として働いているんですね。

龍神が「かまど地獄」に居るのは…ということは龍神はココに居ないわけね。

ふーん?えっ?

じゃあ、あのかまど地獄の鬼は、八幡竈門神社の九十九の石段を造った鬼なんか…

あれっ、かまど地獄に龍神なんかいたかな…

ということで、かまど地獄の写真を持ちだしてみました。

… あっ、いた。

↑かまど地獄の写真です(八幡竈門神社の写真ではありません)

龍の水神様…鬼の下に巻き付いてます。

角度の問題でしょうか。ちょっとわかりにくいですね。

では今度は正面から。アップで見てみましょう。

この赤鬼が、毎晩人間を喰いまくって、神様に怒られて、神様とひと晩で100の石段を完成させる賭けをして、あと1段足りず賭けに負けて、逃亡した鬼です。

でも改心して働いています。

鬼の足元にいる青い顔したのも鬼(青鬼)です。改心した鬼(赤鬼)が、悪い鬼(青鬼)をやっつけているという設定だそう。

そして、その下にいらっしゃるのが、赤鬼を改心させ、かまど地獄で門番として働かせることに成功し、鬼が再び悪さをしないように見張っている、龍の水神様。巻きついて、オレンジの目を光らせています。

そして、剣のようなものを口に加えている…やっぱり鬼滅の刃は、この辺り別府温泉の地獄・鬼・龍の伝説に大きく影響を受けている、それだけは間違いないようです。

御神木 魂依(たまより)の木

魂依の木は八幡竈門神社の御神木。樹齢500年のイイチガシだそうです。

こういう歴史、というか過去から現在まで脈々と流れ続けている時間(とき)の長さが感じられるところは大好きです。

この御神木ですが、なんと触れるだけでなく、幹の中の大きな空洞に入ることができます。樹齢500年の木の中ですからね。そりゃあ何か不思議なパワーを感じますよね。正真正銘のパワースポットです。

ちなみにこの魂依(たまより)の木の隣りには玉依姫命(たまよりひめのみこと)の石碑があります。玉依姫命というのは福岡の宝満宮竈門(かまど)神社の主祭神ですが「水分の神」だという。

ここでもやはり竈門神社と鬼滅の刃とのつながりが浮かんできます。

なお、玉依姫(たまよりひめ)と珠世(たまよ)の音が似ている、という理由で鬼滅と竈門神舎を結びつける説もあるみたいです。

龍穴(りゅうけつ)

竈門神社は龍にもゆかりがあって、龍の水神様の他にも龍にまつわるいい伝えがいくつかあります。

その一つがこちらの龍穴(りゅうけつ)。ここを通って、龍が出入りしていたと言われています。

龍の頭

特定のポイントから木を見上げると、龍の頭が現れます。

場所と角度が結構重要です。この場所を知るために、最初に御守授与所で案内図をもらってくださいと書いたといっても過言ではありません。案内図にバッチリ書いてあるので、それを参考にしてくださいね。

神楽殿

大晦日から元日にかけて、古くから伝わる「かまど神楽」が奉納されます。

境内に神楽用の舞台がある神社も珍しいですからね…鬼滅の刃の「ヒノカミ神楽」はこの神社の「かまど神楽」を意識して作られた…そう考えて良さそうです。

御神亀 なで亀

八幡竈門神社がある地域では、白い亀が国を救い安定をもたらしたという白亀伝説があって、亀は幸運の兆しの象徴として扱われてきました。

八幡竈門神社でも、御神亀の「なで亀」がいます。恵方(縁起の良い方角)を向いて撫でながら拝むと、開運、繁栄、健康、長寿など様々な願いが叶うとか。

たくさん撫でられて背中が光ってますね。

神亀水

鳥居を抜けてすぐの手水舎にも神亀様がいますね。ひしゃくですくって、両手、口を清めてお詣りしましょう。

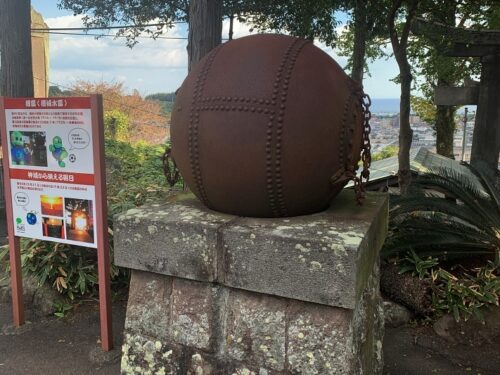

機雷

海中に敷設され、艦船が接触すると自動爆発する水中兵器。第一次世界大戦の戦勝を記念して、地元亀川の有志から1928年に奉納されたものだそうです。

神社の歴史とはあまり関係ないですが、こんな感じで近くで見たり触ったりできるのは、結構貴重な体験みたいですね。

いやぁ、意外と楽しかったですね~。八幡竈門神社。

あとは、帰りにコンビニで炭治郎のいちごミルク買って、温泉♨にでも行きましょ~😊。別府楽しいですね。